https://v.daum.net/v/20250113181102591

美ESS 컨테이너 여니 'K배터리' 가득…"전기차 대체할 먹거리"

지난 7일 방문한 미국 최대 태양광 발전소 ‘핍스 스탠다드’에 늘어선 240개 컨테이너 문을 여니, LG에너지솔루션 로고부터 눈에 들어왔다. 컨테이너마다 LG 배터리팩이 480개씩 차곡차곡 쌓여 있

v.daum.net

美ESS 컨테이너 여니 'K배터리' 가득…"전기차 대체할 먹거리"

(3) - 韓배터리 업계, 美서 ESS로 돌파구

美캘리포니아 '태양광 숲' 선점

ESS 하나당 배터리팩 480개

전기차 배터리 판매가격의 2배

LG엔솔, 자회사 버테크 앞세워

美시장 ESS 점유율 10% 차지

"4년간 68% 성장…캐시카우 기대"

지난 7일 방문한 미국 최대 태양광 발전소 ‘핍스 스탠다드’에 늘어선 240개 컨테이너 문을 여니, LG에너지솔루션 로고부터 눈에 들어왔다. 컨테이너마다 LG 배터리팩이 480개씩 차곡차곡 쌓여 있었다. 2.7MWh(메가와트시)에 해당하는 전기를 저장할 수 있는 이 배터리팩의 가격은 약 7억원. 같은 용량의 전기차 배터리보다 두 배 이상 비싸다. 전력을 변환해 가정에 보내는데 그치지 않고, 관리·운영 솔루션을 더해 부가가치를 높였다.

이혁재 LG에너지솔루션 북미 총괄 부사장은 “태양광 발전소와 함께 설치되는 에너지저장장치(ESS) 수요는 트럼프 2기 때도 급증할 것”이라며 “공급부족이 쉽게 해결되기 힘든 점을 감안해 미국내 ESS 생산을 대폭 늘리기로 했다”고 말했다.

새 먹거리 된 ESS

트럼프 2.0 시대 최대 피해 업종으로 분류됐던 배터리 업계가 ESS로 돌파구를 마련하고 있다. ESS로 체력을 비축해 곧 다가올 전기차 시대에 대비한다는 전략이다. 선두에는 LG에너지솔루션 자회사 버테크가 섰다. 미국에서 테슬라(점유율 15%)에 이은 2위(10%) 사업자다. 미국 150개 태양광 발전 단지에서 ESS를 운영하고 있다. 배터리는 당연히 LG에너지솔루션에서 조달한다.

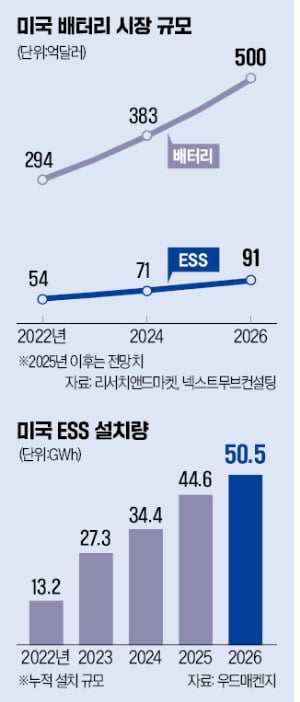

태양광 발전소나 가정용 태양광 발전시설에서 생산한 전기를 저장하는데 쓰는 ESS 시장은 빠르게 성장하고 있다. ‘전기 먹는 하마’로 불리는 인공지능(AI) 데이터센터가 우후죽순 들어서면서 태양광 발전단지도 급증해서다. 2022년 54억 달러(7조8000억원)였던 미국 ESS 시장 규모는 내년엔 91억 달러(13조2000억원)로 68.5% 성장할 전망이다. 이 부사장은 “ESS 투자금의 40%를 환급해주는 투자세액공제(ITC) 정책이 성장에 결정적인 영향을 미쳤다”며 “트럼프 2기 정부도 이를 유지할 가능성이 높아 성장세는 지속될 것”이라고 말했다. 트럼프 정부의 키맨인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 ESS와 태양광 패널 생산 회사를 운영하는 점도 이런 전망에 한몫하고 있다.

수익성도 ESS가 전기차용 배터리보다 높다. 1GWh(기가와트시)를 기준으로 전기차용 배터리 공급가격은 약 1100억원이지만, ESS용 배터리는 2400억원에 이른다. 여기에 운영·관리 솔루션을 더하면 3000억원이 넘는 매출을 올릴 수 있다.

캐즘 버티면 미래 시장 선점

현재 배터리 시장의 80% 이상을 차지하는 전기차용 시장은 여전히 안갯속이다. ESS로 시간을 벌 순 있지만 결국 전기차 시장이 커져야 배터리 3사가 생존할 수 있는 구조다. 배터리 3사는 트럼프 2기 체제에서 투자속도 조절 등 ‘버터기’에 돌입했다. LG에너지솔루션은 전기차용 배터리 공장을 ESS 용도로 전환하고, 일부 공장의 완공 시점도 1~2년 늦추기로 했다. SK온도 켄터키 1공장 완공 시점을 1년 미뤘다.

트럼프 2기 정부에서 중국산 배터리에 대한 관세 장벽이 높아지는 건 호재다. 미국은 지난해 말 기준으로 중국산 배터리에 28.4%의 관세를 물리고 있다. 트럼프 정부는 여기에 60%의 추가 관세를 매길 예정이라고 밝혔다. 업계 관계자는 “중국산 리튬인산철(LFP) 배터리 가격은 한국산보다 30% 정도 싸지만 60% 관세가 추가되면 가격이 역전된다”고 말했다. 파나소닉(점유율 26.2%)과 LG에너지솔루션(25.6%)에 이은 미국 3위업체인 CATL(12.1%) 물량을 국내 기업이 가져올 가능성이 생겼다는 의미다.

배터리 3사는 휴머노이드와 우주선, 도심항공모빌리티(UAM), 드론 등 첨단산업도 공략하고 있다. 미국이 주도하고 있는 이들 시장이 배터리 업계에 새로운 먹거리가 될 것이란 판단에서다.

콜링가=오현우 기자 ohw@hankyung.com

Copyright © 한국경제. 무단전재 및 재배포 금지.

- "이러다 다 죽을판" 중국 기업들에 당했다…철강업계 '초비상'

- IMF도 깜짝 놀란 '대반전' 일어났다…아르헨티나 무슨 일

- 23% 폭등에도 "아직 안늦었다"…외국인들이 사들이는 회사

- "촬영이 벼슬이냐"…식당 갔다가 뻔뻔한 먹방 유튜버에 '분노'

- 한국인들 '일본 여행' 푹 빠지더니…"이 정도일 줄은" 깜짝

- "감사합니다 조상님"…1조9400억원어치 땅 주인 찾았다

- "1시간 6만원, 여친·남친 해드립니다"…외로움에 지갑 여는 2030

- "서울 신축 아파트 전세가 5억대?" 우르르…집주인들 '울상' [현장+]

- [한경 오늘의 운세] 2025년 1월 12일 오늘의 띠별 운세

- "촬영이 벼슬이냐"…식당 갔다가 뻔뻔한 먹방 유튜버에 '분노'