[고백론]Rousseau, Jean Jacques

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

Jean-Jacques Rousseau - Wikipedia

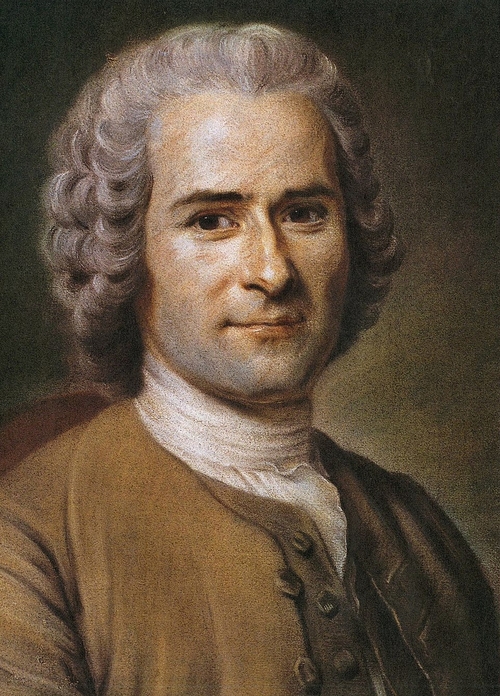

From Wikipedia, the free encyclopedia Genevan philosopher, writer, and composer (1712–1778) Jean-Jacques RousseauBorn(1712-06-28)28 June 1712Died2 July 1778(1778-07-02) (aged 66)PartnerThérèse Levasseur (1745–1778)EraAge of Enlightenment(early moder

en.wikipedia.org

https://v.daum.net/v/20250712123900699

“선생님, 혼내시려면 여기 좀”…女선생님에게 10살 남학생이 한 수상한 부탁 [사색(史色)]

[사색-99] “엉덩이를 처음 맞았을 때, 나는 묘한 쾌감을 느꼈다.” 그는 미처 알지 못했다. 성적 취향은 불현듯 찾아오는 것임을. 분명 수치심과 고통을 느껴야 하는 대목인데, 외려 짜릿하고 야

v.daum.net

“선생님, 혼내시려면 여기 좀”…女선생님에게 10살 남학생이 한 수상한 부탁 [사색(史色)]

[사색-99] “엉덩이를 처음 맞았을 때, 나는 묘한 쾌감을 느꼈다.”

그는 미처 알지 못했다. 성적 취향은 불현듯 찾아오는 것임을. 분명 수치심과 고통을 느껴야 하는 대목인데, 외려 짜릿하고 야릇한 감정이 들었다. 매를 든 서른살의 가정 교사는 당황할 수밖에 없었다. 열 살도 안 되는 제자가 맞을수록 희열로 가득한 표정을 짓고 있어서였다. 한 번 더 때려달라고, 매를 놓지 말라고 사정하는 그를 보면서 여선생님은 매질을 멈췄다. 어린 학생의 표정에는 실망감이 가득했다.

어린 소년은 그때의 피학적 경험을 평생 동경하며 살았다. 거만한 여주인의 발에 짓눌려 복종하고, 쳐달라고 애원하면서 쾌락의 끝을 보고 싶었다. ‘이색적 취향’을 고백할 자신은 없었기에 나이 많고 원숙한 여인들과 연애하면서 대리만족을 느낄 뿐이었다. 소년의 삶은 성적 일탈로 가득 찼다.

열 여섯살이 되던 해 그는 가족과 고향을 떠났다. 아버지 아이작은 재혼한 뒤 루소를 방임했다. 루소를 유명 조각가 문하생으로 보낸 이유였다. 지루하고 단조로운 생활을 루소는 견디지 못했다. 밥 주고, 재워주는 곳이라면 어디든 갈 요량으로 그는 먼 길을 떠났다. 자유의지란 어쩌면 날 때부터 지닌 본능이었을지.

성(聖)스러운 목적 이면엔 또 다른 성(性)적 욕망이 들끓고 있었다. 남편과 별거하던 그녀는 젊은 사내를 들여 성욕을 풀었다. 잘생기고 어린 열여섯 살의 루소는 그녀에게 좋은 먹잇감이었다. 먹여주고 재워주던 바랑스 부인은 어느새 루소의 침실로 들어왔다. 처음엔 당황한 루소도 어느새 그녀가 주는 쾌락에 빠지고 있었다. “어머니이자 연인”이라는 독특한 연애의 시작.

루소가 보기에 파리는 발달한 문명을 지닌 곳이었지만, 그만큼 타락한 인간으로 그득한 곳이었다. 파리는 푸르른 자연이 가득한 고향 스위스와는 대비되는 곳이었다. ‘진보는 타락과 동의어’라는 그의 급진적 주장은 볼테르·디드로와 같은 계몽주의자들의 심기를 건드리기도 했다. 산업화라는 대변혁 앞에서 당당히 자연으로 돌아가자고 외치던 남자가 루소였던 셈. 오늘날까지 이어지는 자연주의 사상에는 루소의 이름이 새겨져 있다.

문명사회가 그어 놓은 금기의 경계를 넘나드는 걸 하나의 쾌락으로 여겼기 때문이었을까. 루소는 생랑베르가 입대를 한 사이에 소피에게 사랑을 고백하기도 했다. 소피도 루소에게 마음이 있었지만, 두 사람은 육체적 관계를 맺지 않았다.

루소를 향한 비난이 일기 시작한 건 이때부터였다. 평소 말했던 철학과는 다른 그의 삶의 오염된 행적이 비난의 화살이 되어 쏟아졌다. 루소는 파리 하층 계급 여성 테레즈 르바쇠르와 동거하면서 아이를 다섯이나 낳았는데, 태어나는 족족 파리 고아원에 버렸다. ‘에밀’에서 부모가 자녀에게 애착을 가지는 게 중요하다고 여긴 철학자의 실체기도 했다.

볼테르와 에드먼드 버크는 “자기 아이들은 거리로 내다 버리면서 남에게 교육을 논한다”고 꾸짖기도 했다. 철학적 견해 차이로 시작된 논쟁이 인신공격으로 번진 것이다.

인간의 영혼, 자연에 순응하는 태도. 그의 정치 철학의 정점으로 통하는 ‘사회계약론’이 출간된 것도 디드로·볼테르와 같은 계몽주의 철학자들과 다툰 이후였다. 계몽주의자들은 루소의 작품을 헐뜯고 비꼬았지만, 루소는 그저 “음험한 음모자들”이라는 말로 넘겨버렸다. 지친 루소는 다시 고향 제네바로 돌아간다. 아직 문명이 모든 자연을 삼키지 못한 곳, 인간의 선한 본성에 아직 기름때가 묻지 않은 곳이었다.

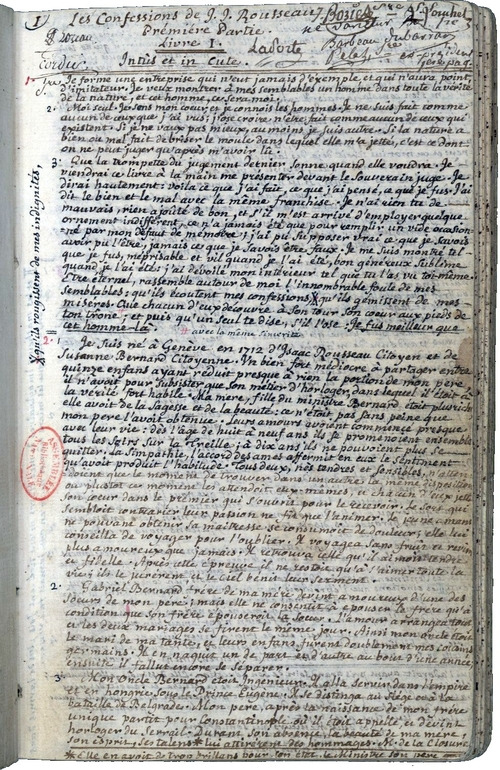

“그녀는 나를 부드럽게 눕히고, 나는 그녀의 숨결과 함께 깊이 빠져들었다... 우리는 신음도 없이, 마치 한 존재가 된 것처럼 조용히 사랑했다.”(‘고백록’ 中)

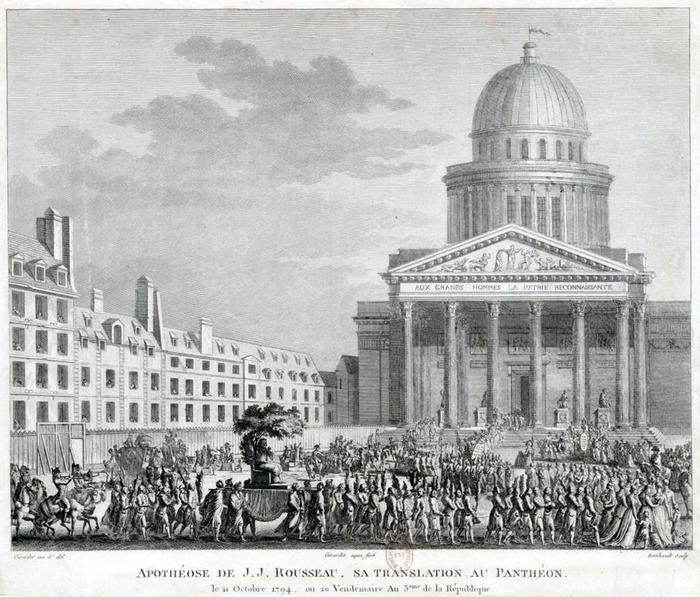

인류는 이 사건을 통해 전제 왕정에서 국민주권과 공화주의로 한 걸음 더 나아갔다. 매 맞으면서 쾌감을 느끼던 아이가 부른 나비효과였을지. 풍만한 중년 여성과 사랑을 나누던 청년의 자유로움에서 꽃피운 것이었을지. 민주주의는 성(聖)과 속(俗)이라는 바퀴로 굴러가는 것이었을지.

ㅇ‘사회계약론’으로 프랑스 혁명의 이론을 제공한 위대한 철학자 루소의 사생활은 바르고 점잖지 못했다.

ㅇ어린 시절 매질을 당할 때 느낀 성적 충동 이후 나이 많은 연상의 유부녀들과 문란한 행동을 하기도 했다.

ㅇ성적 자유가 정치적 자유로 연결된 덕분인지, 그는 계몽주의자들과는 다른 자연주의적 철학적 사유를 전개해 갔다.

ㅇ죽기 직전 그는 자신의 사생활을 고백한 ‘고백론’으로 고백문학의 새로운 전기를 열기도 했다.

Copyright © 매일경제 & mk.co.kr. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 尹 자택 압수수색에 김계리 “쇼질 좀 작작…당사자는 구치소에” - 매일경제

- “내 남편이 왜 저 차에서?”…차량 들이받은 40대 아내 선고유예, 왜? - 매일경제

- “네 여친 10분이면 내가”…술 마시다 ‘격분’ 맥주잔 휘두른 20대 - 매일경제

- 활활 타오르는 두산에너빌리티, 소폭 조정에 초고수 매수세 몰려 [주식 초고수는 지금] - 매일경

- “엄벌 불가피”…여고생·관광객 앞에서 음란행위 ‘바바리맨’ 결국 - 매일경제

- "직장인은 주52시간 … 자영업자는 인건비 아끼려 100시간 일해" - 매일경제

- “화내는 것 들었다”…그런일 없었다던 김태효 , ‘尹 격노설’ 첫 인정 - 매일경제

- “교실 펄펄 끓는데”…‘이것’ 멈춘 학교에 인천 학부모 뿔났다 - 매일경제

- ‘갑질 논란’ 수도군단장, 이번엔 정직 징계 중 음주운전 - 매일경제

- 유니폼 판매로 확인된 이정후의 인기...전반기 17위 랭크 - MK스포츠